2025年夏,关于“产能”的讨论再度热烈。中国汽车产业高速发展多年之后,如何从“量的扩张”进入“质的提升”阶段,成为横亘在企业和行业之间的一道共识门槛。

在新周期中,不再追求产能冗余、不再以产能规模论英雄,而是以“有效产能”“优质产能”为核心,推动制造系统更有弹性、更聚焦未来。

“过剩”之下,实则“优产”稀缺:再审汽车产能结构的必要性

以当前行业发展阶段和经济形势而言,汽车行业产能结构调整早已迫在眉睫。各地政府热切期盼企业落地建厂,甚至不乏将全套配套提前安排好的热情案例。但现实是,一些曾高调规划的产业园,至今荒草丛生,企业“接盘”者寥寥。这类“形式上的热闹”与“结构上的空虚”,正是当下产能问题的真实写照。

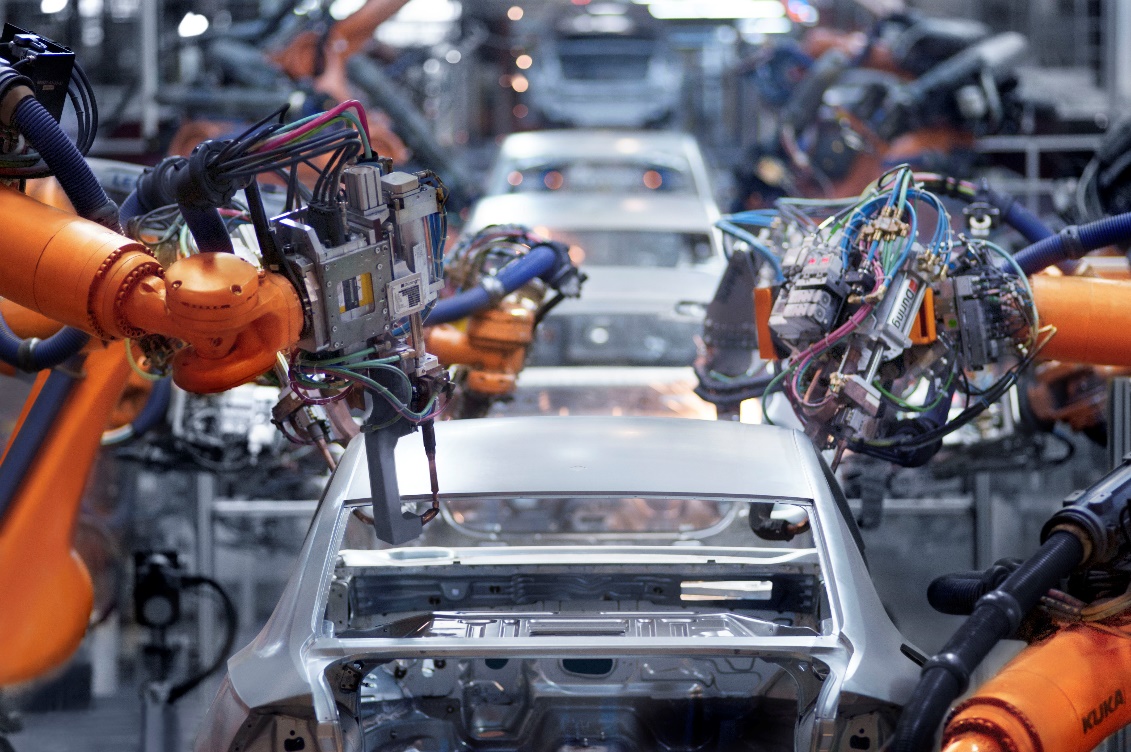

新能源车的迅速上量、技术更迭的提速,以及智能化、网联化对生产方式的根本性冲击,让“传统的产能管理模式”逐渐失效。行业呼唤新的产能定义方式。这种再定义,不只是统计意义上的核算,更是对“有效产能”“优质产能”的再确认。在很多情况下,真正符合用户期待、能适应新能源竞争的产能,反而是稀缺的。

以比亚迪为例,其凭借精准产品策略实现销量暴增,背后多次因产能不足影响交付节奏。理想、小鹏、小米等品牌亦不断扩建新产线,以缓解供给焦虑;华为旗下智选车则将不同品牌、不同工厂高效协同,形成跨平台的产能输出网络。

事实上,最值得警惕的,是低效与无效产能——落后生产线、技术迟滞的工厂,以及缺乏长期升级能力的设施。工信部已提出,将以市场化、法治化方式推动其退出,鼓励头部企业集中资源、统筹调配,从而形成真正具有竞争力的“优产结构”。

与之对应的,合资企业对产能调整的态度始终更加审慎而稳妥。在市场处于扩张期,大多数合资车企也不会盲目扩产。而当前,正是“逆周期优化产能结构”的关键窗口。放慢速度不是退让,而是在重新定义“什么才是真正需要的产能”。这背后,是对过剩与不足关系的再认知,是企业竞争力的再次梳理,更是行业走向成熟的一个必经阶段。

坦然面对转型阵痛,更要作出“主动之选”

产业发展从来不是一条平滑向上的曲线。

近期,上汽大众江苏基地完成转型升级,这也是企业合资2.0阶段再次开启的一次资源整合。

上汽大众江苏基地产能向仪征经济开发区聚集,相关配套也汇聚在一起,生产安排更高效、更灵活,资源更整合,支持后续更多新产品的制造,妥妥的优质生产力。

与之相似的调整,还出现在此前对上汽大众上海基地的布局优化上。这一消息在2024年下半年曾一度引发广泛讨论。事实上,2015年起上海制造基地作为上汽大众的总部所在,便采用“一次规划、分步实施”的方式,率先推进转型,成为集“管理总部、智能制造基地、研发创新基地”为一体的,具有全球先进水平的现代化总部园区。产能的布局腾挪之间,不耽误市场时机,新能源战略转型也已逐步落实。

可以说,江苏基地的调整,上海基地的升级,都不是简单的“加减法”,而是产品战略向前推进的“必要铺垫”。

相应的,上汽大众当前市场库存当量大约为2.0,其中经销商控制在1.5~1.7,同样相对健康及稳定——可供参考的是,目前中国汽车全行业整体库存深度在2.4,而2024年,中国汽车年产能的整体利用率仅49.5%……

提前布局,为未来五年的主力赛段蓄力

另一个容易被忽视的事实是,当前整个汽车行业正在步入“窗口共振期”——产品全面切换至新能源平台、智能网联技术规模上车、供应链格局被重塑,任何一个延迟的动作,都可能影响后续3-5年的发展节奏。

因此,一线车企纷纷选择提前腾挪、预排产线。2024年以来,多家企业启动了类似行动:广汽本田宣布关闭第四生产线、东风本田关闭第二生产线,合并转向新能源产线;岚图汽车完成对老厂房的智能化改造,用14个月激活了接近百万平米的存量工厂;吉利控股公开表态“未来不再建新工厂”,强调合作与资源共建的重要性;就在最近,比亚迪也传出了生产节奏调整的消息……

产能调整,并不只是空间的“加减法”,更是制造含金量的“乘法”。

上汽大众上海基地已成为其电动化升级的前哨站:MEB工厂已量产ID.家族与奥迪Q5 e-tron;同时,ADP数字平台基地也将落户于此,上汽奥迪AUDI智造基地也即将投产,首款产品奥迪E5 Sportback将在此落地。

随着智能平台、智驾系统等进一步铺开,未来的产线还将承担更多软件、数据维度的协同任务,制造环节也将被赋予更多“技术中枢”的职能。

结语

在国家层面,汽车产能“再定义”的政策信号不断释放。从“新建工厂审批”到“优质产能鼓励”,政策方向已从“严控增量”转向“优化结构”。由于体系比较健全,合资车企主动调整的各种做法,正是对这种政策导向与市场趋势的回应。

通过调结构、调节奏、调布局,实现资源最优投放。这种高质量的“有计划产能调整”无疑更具前瞻性。其背后也是合资头部企业面对新一轮汽车革命所做的自我革新。