过去两周,国内媒体几乎被“固态电池”三个字点燃。

“我国科研团队攻克全固态金属锂电池卡脖子难题”“续航2000公里不是梦”“电池可弯折两万次仍完好无损”——从央视到人民日报,从科技日报到各地方报道,关于固态电池“重大突破”的消息密集发布,一场能源革命似乎正要从实验室的工作台跃向我们的车库……人们几乎能看到未来的画面:十分钟充满电,从北京开到上海;电动车起火成为历史,安全和续航焦虑一去不复返。

然而,当欢呼声还在扩散,另一个更值得问的问题是——这场突破,离我们真正能开上“固态电池车”,还有多远?

这次引发关注的,是中科院和清华大学等顶尖科研机构的最新研究。

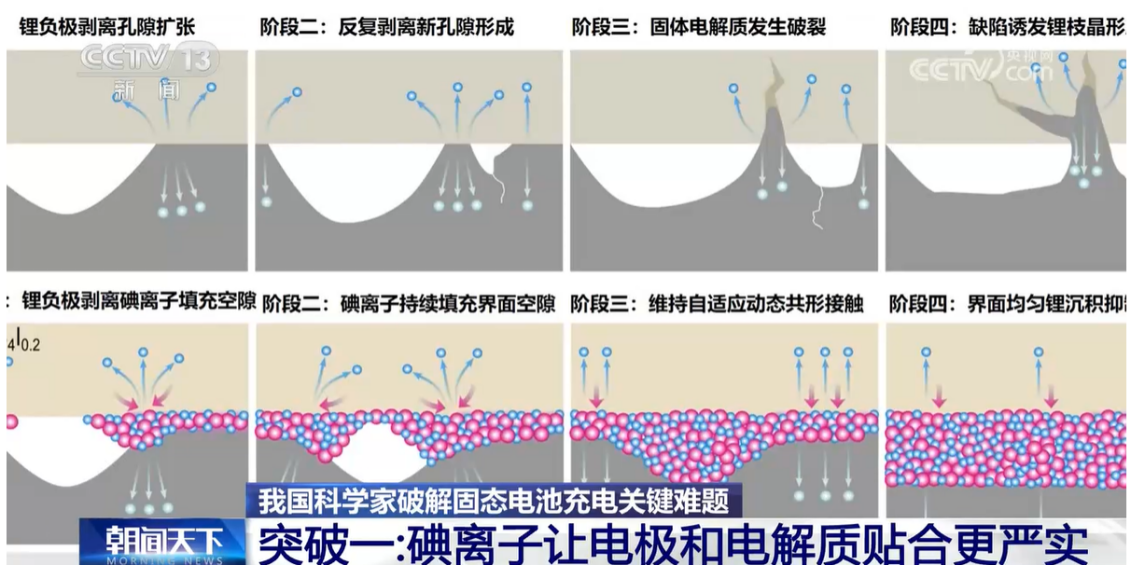

中科院物理研究所的团队提出“碘离子调控”技术,让固态电解质能像“自修复的创可贴”一样,在电场作用下自动修补界面微裂。电池的电极与电解质能更紧密贴合,效率提升、寿命延长。

中科院金属所则推出可反复弯折两万次的“柔性固态电池”,电解质用聚合物骨架增强了韧性与导电性,能量密度提升86%,在安全与结构稳定性上实现显著改善。

而清华大学团队则以含氟聚醚材料“氟力加固”,让电解质在高压环境下依然不被击穿,经过针刺、120℃高温测试依然稳定。

从科研视角看,这些确实是令人振奋的前沿性进展。它们直击固态电池最棘手的难题——电极与电解质之间的“固固界面障碍”。十多年来,这个问题让无数研究止步于实验台。如今,中国科研团队提出了更有创造力的解决路径,这意味着我们确实在“从0到1”的阶段实现了跨越。

要理解这场热潮,必须先搞清楚一个问题:固态电池到底比现在的电池好在哪里?

我们目前使用的液态锂离子电池,使用液体电解质让锂离子在正负极间往返迁移。但这些具有腐蚀性和强氧化性的液体有个致命问题——易燃、易泄漏。所以即便今天,“热失控”“里程焦虑”依然存在。

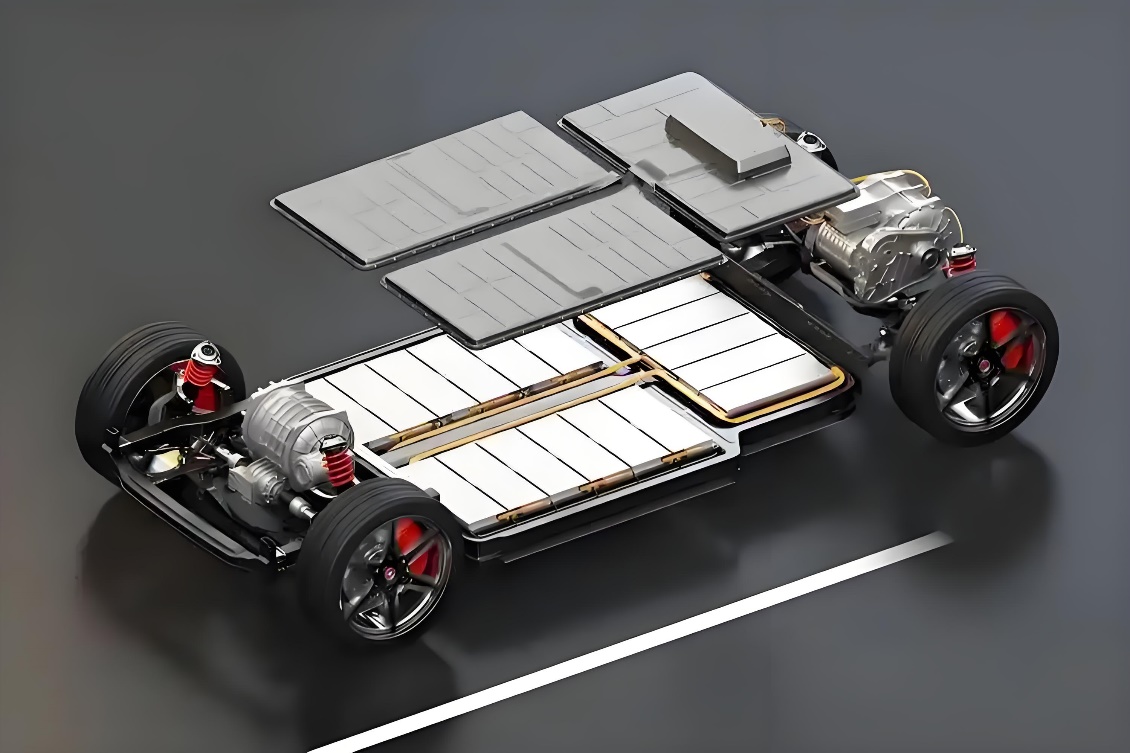

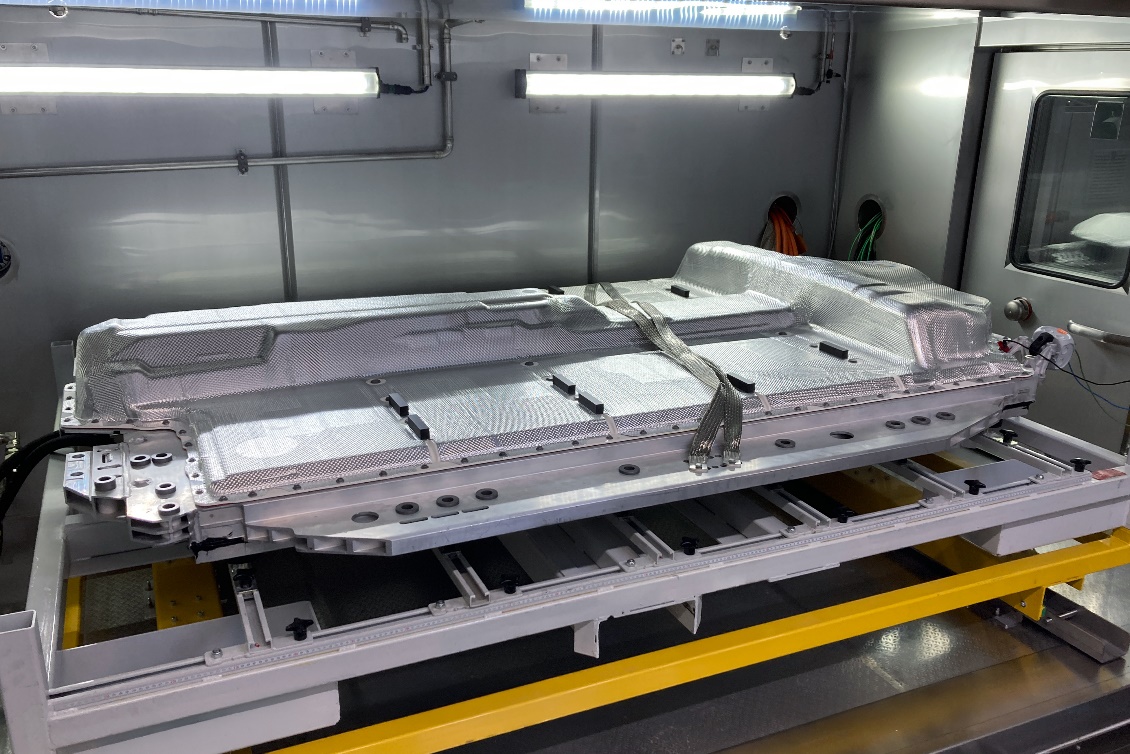

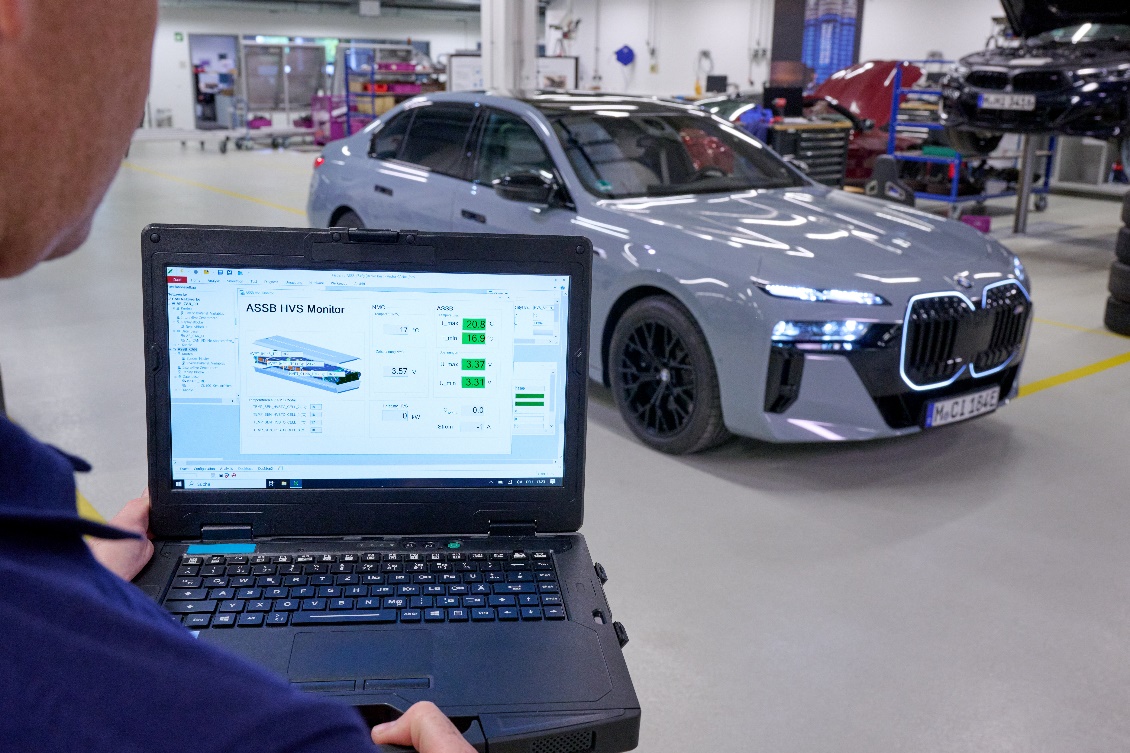

宝马全固态电池包

而固态电池的思路,是用固体电解质替代液体。这样一来,电解质不再易燃、易泄漏,电池内部反应更稳定。更关键的是,固态结构能承载更高能量密度,理论上可比现有电池提升一倍甚至两倍。这意味着,一块同样重量的电池,可以跑得更远、充得更快、更安全。

在新能源车的语境下,这几乎就是“圣杯”级的目标。问题在于——“圣杯”虽诱人,但要从“神话”走向现实,需要付出巨大代价。

近期媒体报道中提到的这些成果,无一例外都处在实验室阶段。无论是碘离子的“自修复界面”,还是可弯折两万次的柔性电池,它们距离大规模量产仍有相当距离。

原因主要有三:技术成熟度:在实验室中实现的较高性能指标,并不代表工业环境下可复制;工艺稳定性:固态电池的制造工艺比液态电池更复杂,需要极高精度的压力、温控与无尘环境。目前大部分试制线的良品率不足60%;成本与规模:高纯原料价格昂贵,加上新工艺设备投入,使得单Wh成本仍高出锂电池3–5倍。

换句话说,现有“突破”更多是基础研究的进步,但却非可以立即应用的“工程突破”。

现实的节奏远比宣传慢得多。科学家的论文离消费者的车钥匙,通常隔着数十年——类似的故事在科技史上屡见不鲜。从激光雷达到氢燃料电池,无不经历了从军用、专用到民用、从昂贵到普及的漫长周期。激光雷达早在1990年代就广泛用于军事侦测,但直到三十年后的今天,才在智驾辅助系统中实现大规模装车。背后的关键不仅有技术成熟度,更在于成本曲线,当制造成本从几十万美元下降到几百美元,才有“上车”的可能。

目前,业界估计固态电池量产时间或在2027–2029年。即便届时推出的车型,也很可能仅限高端或试验性投放。

放眼全球,固态电池研发早已是群雄逐鹿。

日本丰田自2012年起布局固态电池,被视为最早、最稳健的推进者。它曾在2020年东京奥运前展示样车,但至今未实现量产,原因正是界面不稳定与循环寿命不足;美国的QuantumScape由大众投资,实验室样片性能亮眼,但良率和成本仍是硬伤。Solid Power与宝马、福特合作路测,也在工程化阶段止步不前。

中国方面,宁德时代、国轩高科、卫蓝、比亚迪都已公布路线图,部分进入中试阶段,但由于稳定性与可制造性方面仍有瓶颈,目前大多数仍然停留在“半固态”阶段。

对消费者而言,固态电池距离全面上车,至少还有6–10年的路。当前少数“固态量产车”的说法,多指类固态或混合电解质方案。真正意义上的“全固态电池”,至少要等到2030年后才能在部分高端车型上实现稳定装车。

结语

固态电池所引发的热度,是中国科技自信的体现,也是公众对能源未来的期待。但越是接近“圣杯”,越要保持冷静。今天的科研突破,值得掌声;明天的量产落地,才配称“革命”。

对于消费者而言,也许要等上六到十年,才能真正享受固态电池带来的安全、轻量和长续航。但消费者的“等待”中,科研人员不会“等待”,整个中国电池产业链正在积累另一种更深层的竞争力——从材料到工艺,从实验室到产线的自主创新能力——那,才是真正决定未来能源格局的核心力量。